Einleitung:

Die gesetzliche Krankenversicherung war einmal das Sinnbild einer kollektiven Absicherung – ein Schutzschirm, der niemanden ausschließt. Nun steht mit dem jüngsten Vorschlag von Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die chirurgische Klinge bereit: Wer ohne Hausarzt-Überweisung zum Facharzt will, soll künftig 200 bis 350 Euro jährlich extra zahlen. Das klingt nicht nach Steuerung, sondern nach einem Schnitt ins Herz des Solidarprinzips. Gassens Idee ist wie: Euthanasie – nur nicht am Menschen, sondern am Grundgedanken der gemeinsamen Absicherung. Ausgerechnet im Bereich Gesundheit, wo Gleichheit und Solidarität die Grundpfeiler sind, zeichnet sich ein Zwei-Klassen-Szenario ab, das die GKV in einen exklusiven Privatclub verwandelt. Was wie nüchterne Kostenkontrolle klingt, ist in Wahrheit die stille Vorbereitung eines Systemtodes auf Raten.

Hauptteil:

Die Warteschlange als Selektionsinstrument

Ein Gesundheitssystem lebt von Zugänglichkeit – aber Gassens Modell führt ein neues Gatekeeping ein. Die Überweisung des Hausarztes wird zum Pflichtstempel, ohne den man finanziell bestraft wird. Diese „Erziehungsmaßnahme“ trifft nicht die Starken, sondern die chronisch Kranken, die komplexe Behandlungswege benötigen. Wer häufiger Fachärzte aufsucht, soll zahlen. Die Warteschlange wird zum Kontrollinstrument, die Gebühr zum Strafzettel für Menschen mit schwacher Konstitution. Hinter der Fassade des Kostenmanagements steckt eine gesellschaftliche Botschaft: Nur wer das Ritual der Überweisung akzeptiert, bleibt vollwertiges Mitglied im Kollektiv. Alle anderen müssen Tribut leisten – ein Eintrittspreis für die Krankenstation der Republik.

Der kalkulierte Bruch des Gleichheitsversprechens

Das Solidarprinzip ist nicht nur eine nette Floskel, sondern eine juristisch und historisch gewachsene Grundlage. Gassens Vorschlag rüttelt an diesem Fundament. Er spaltet zwischen denjenigen, die sich brav ins hausärztliche Nadelöhr pressen lassen, und denjenigen, die Eigenständigkeit beanspruchen. Während die private Krankenversicherung längst ein elitäres Paralleluniversum bildet, zieht die GKV nun freiwillig eine Grenze innerhalb ihrer Versicherten. Der 300-Euro-Aufschlag ist keine Nebensächlichkeit, sondern ein symbolischer Verrat: Gleichbehandlung wird zur Makulatur, Solidarität zur Phrase. Die „gesetzliche“ Versicherung entkernt sich selbst und macht den Begriff zum Hohn.

Das Märchen von der Kostenbremse

Offiziell geht es um Kostensteuerung. Doch wer hinschaut, erkennt eine andere Logik: Es geht nicht um reale Einsparungen, sondern um disziplinierende Gebühren. Die 200 bis 350 Euro sind ein Beitrag zur Einschüchterung, nicht zur Sanierung. Ein künstlicher Preis, der den Patient:innen die Eigenständigkeit austreiben soll. Die Illusion: Mit ein paar Hundert Euro lasse sich die milliardenschwere Finanzkrise des Systems bändigen. Die Wahrheit: Die Versicherten zahlen drauf, während die strukturellen Probleme unangetastet bleiben. Krankenhausfinanzierung, Medikamentenpreise, Überversorgung durch Fallpauschalen – all das bleibt unangetastet. Stattdessen wird an der empfindlichsten Stelle gespart: beim kranken Menschen selbst.

Gesundheit als Privatvorrecht

Die vorgeschlagene Logik verwandelt die GKV in einen Club mit Eintrittsgebühr. Wer das Geld hat, kann sich die Freiheit erkaufen, selbst über seine Gesundheit zu entscheiden. Wer es nicht hat, wird zurückverwiesen an die hausärztliche Schleuse. Gesundheit wird so zur Ware, deren Zugänglichkeit vom Portemonnaie abhängt. Die gesetzliche Versicherung verliert ihren Charakter als solidarische Institution und mutiert zu einer abgestuften Dienstleistungsgesellschaft. Die Tragweite reicht über die GKV hinaus: Wenn das Modell Schule macht, wird bald jede Abweichung von Standardrouten mit Gebühren belegt. Solidarität wird ersetzt durch Preisschilder – der Weg in den Privatclub Gesundheit.

Die sanfte Hinrichtung des Gemeinsinns

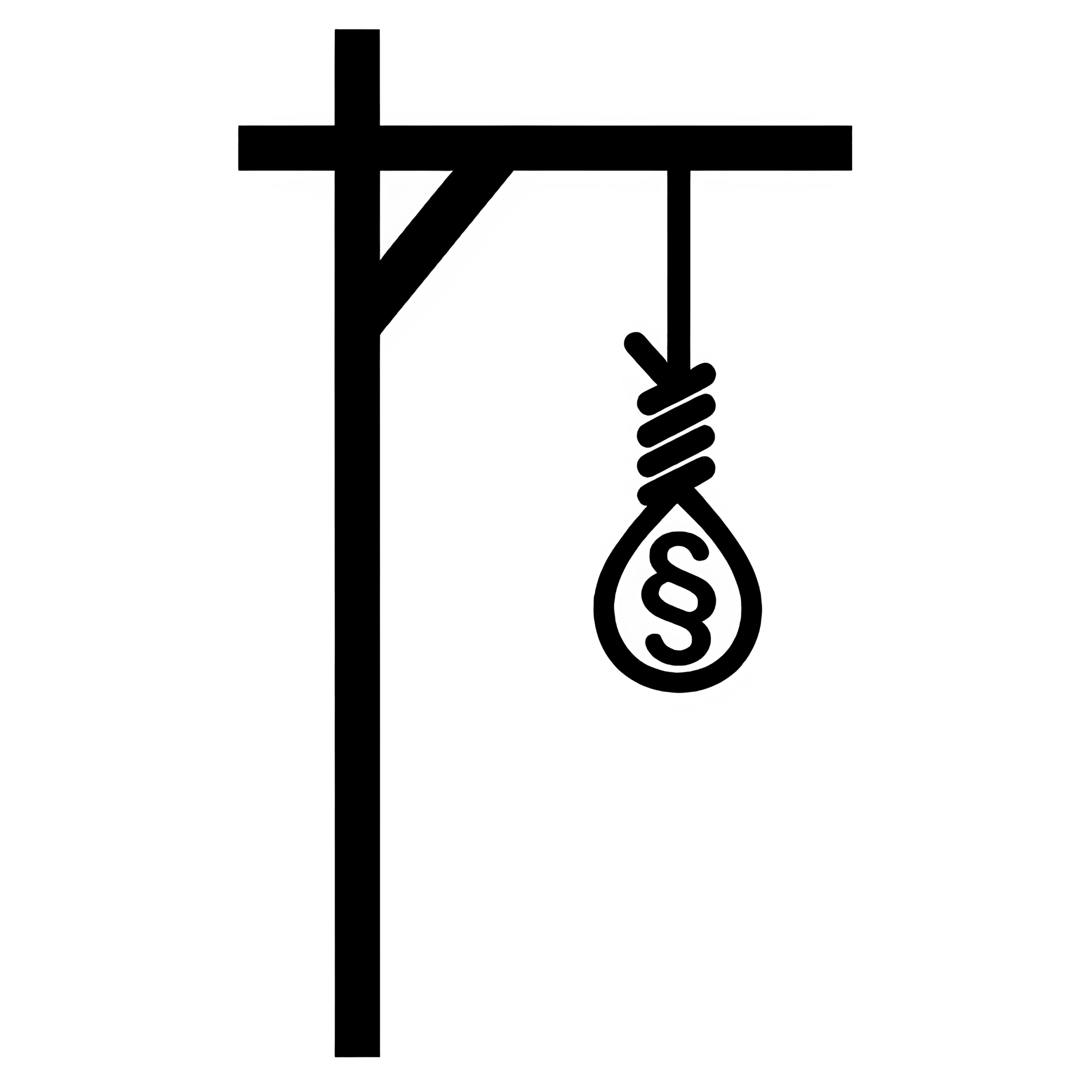

Gassens Vorschlag wirkt harmlos verpackt, doch in seiner Logik liegt ein Akt der Zersetzung. Das Solidarprinzip, einst die tragende Säule des Gesundheitswesens, wird nicht frontal gestürzt, sondern schleichend vergiftet. Eine Extragebühr hier, eine Hürde dort – und schon verwandelt sich die GKV von einer Gemeinschaftseinrichtung in ein Sortiersystem. Was als „Modernisierung“ etikettiert wird, bedeutet in Wahrheit eine stille Abkehr vom Gedanken, dass alle Risiken gleich verteilt werden. Diejenigen mit stabilen Einkommen kaufen sich Freiheit, während die weniger Privilegierten gezwungen sind, den Umweg über die Hausarztpraxis als Pflichtgang zu akzeptieren. Aus einer Versicherung wird so eine Bühne der Selektion, auf der nicht mehr Krankheit den Ausschlag gibt, sondern Zahlungsfähigkeit. Dieser Wandel vollzieht sich nicht mit der Brutalität eines Schocks, sondern in der betäubenden Routine von Verwaltungsvorschriften – wie eine Hinrichtung im Zeitlupentempo. Es bleibt das Bild eines Systems, das seinen Kern langsam selbst abwickelt, bis vom Gemeinsinn nichts mehr übrig ist außer leeren Paragrafen und Gebührenbescheiden.

Verbesserungsvorschlag:

Das Gesundheitssystem braucht eine Rückbesinnung auf seinen Gründungsauftrag: Solidarität statt Selektion. Der erste Schritt wäre die Einführung einer einheitlichen Bürgerversicherung, in die alle einzahlen – auch Beamte, Politiker und Selbstständige. So ließe sich die finanzielle Last gerecht verteilen, während Parallelstrukturen zwischen gesetzlicher und privater Versorgung abgeschafft würden. Zusätzlich sollten alle medizinischen Leistungen nach Bedarf statt nach Einkommen priorisiert werden. Ärzte, die in der GKV tätig sind, müssten garantieren, dass Kassenpatienten dieselbe Behandlungsqualität erhalten wie Privatversicherte. Verstöße dagegen sollten als Verstoß gegen ärztliche Ethik sanktioniert werden. Ein gemeinsames Gesundheitssystem bedeutet nicht Gleichmacherei, sondern Fairness. Wenn Medizin wieder der Allgemeinheit dient statt dem Geldbeutel, kann das Solidarprinzip vom Feigenblatt zur gelebten Realität werden.

Schluss:

Das, was als nüchterner Vorschlag verkauft wird, ist in Wahrheit eine tektonische Verschiebung: Das Ende der gesetzlichen Versicherung als kollektive Lebensversicherung. Gassens Idee öffnet die Tür für eine neue Logik, in der Krankheit nicht mehr getragen, sondern monetarisiert wird. Wer krank ist, wird doppelt bestraft: einmal durch den Zustand selbst, und einmal durch das Kassensystem. Das ist kein Reformschritt, das ist eine Selektion mit Preisschild. Die GKV stirbt nicht laut, sondern in Stille – ein bürokratischer Tod auf Raten, getarnt als Effizienz. Wenn dieser Weg weiter beschritten wird, bleibt vom Solidarprinzip nur noch ein Grabstein übrig.

Rechtlicher Hinweis:

Dieser Beitrag verbindet Fakten mit journalistischer Analyse und satirischer Meinungsäußerung.

Alle Tatsachenangaben beruhen auf nachvollziehbaren, öffentlich zugänglichen Quellen;

die Einordnung und Bewertung stellt eine subjektive, politisch-satirische Analyse dar.

Die Inhalte dienen der Aufklärung, der Kritik und der politischen Bildung und sind im Rahmen von Art. 5 GG geschützt.

Systemkritik.org distanziert sich ausdrücklich von Diskriminierung, Extremismus, religiösem Fanatismus und jeglicher Form von Gewaltverherrlichung.