Einleitung:

Der neue Wehrdienst tritt auf wie ein freundlicher Verwaltungsakt: ein Formular hier, ein Fragebogen dort, ein wenig modernisierte Rhetorik über „Attraktivität“ und „Freiwilligkeit“. Doch hinter dieser Fassade wächst ein Apparat heran, der eine ganze Generation wieder in staatliche Selektionsmechanismen einsortiert. Die Bundesregierung beruft sich auf die sicherheitspolitische Lage und verweist auf NATO-Verpflichtungen – Primärquelle der Debatten ist der offizielle Gesetzgebungsprozess zum Wehrdienst-Modernisierungsgesetz (WDModG). Zwischen den Zeilen jedoch entsteht ein Modell, das zwar freiwillig klingt, aber rechtlich jederzeit in Pflicht kippen kann. Der Kommentar ordnet diese Entwicklung ein, entlarvt die sprachlichen Verschiebungen und beleuchtet die politischen Bruchlinien, die sich daraus ergeben.

Hauptteil:

Die Rückkehr der Erfassungsmaschine

Der neue Wehrdienst wird als Reform verkauft, doch seine Struktur erinnert eher an die stille Reaktivierung eines Systems, das längst abgeschafft schien. Ab 2026 erhalten alle jungen Erwachsenen einen Fragebogen, der weit über bloße Bereitschaftsabfragen hinausgeht und sensible Daten zu Körper, Qualifikation und Lebenslauf sammelt. Für Männer ist die Teilnahme verpflichtend, für Frauen ein Angebot – eine Asymmetrie, die politisch kaum begründbar ist, aber den Charakter des Instruments offenlegt. Es entsteht ein registrierter Pool potenziell Verfügbarer: ein Reservoire, das sich im Ernstfall ohne parlamentarische Debatte aktivieren lässt. Die Regierung spricht von „Modernisierung“. Faktisch kehrt eine selektierende Erfassungslogik zurück, die den Staat in die Lage versetzt, binnen kurzer Zeit über die Körper junger Menschen zu verfügen. Die sprachliche Verpackung verschleiert die Eingriffsintensität.

Die Semantik der scheinbaren Wahlfreiheit

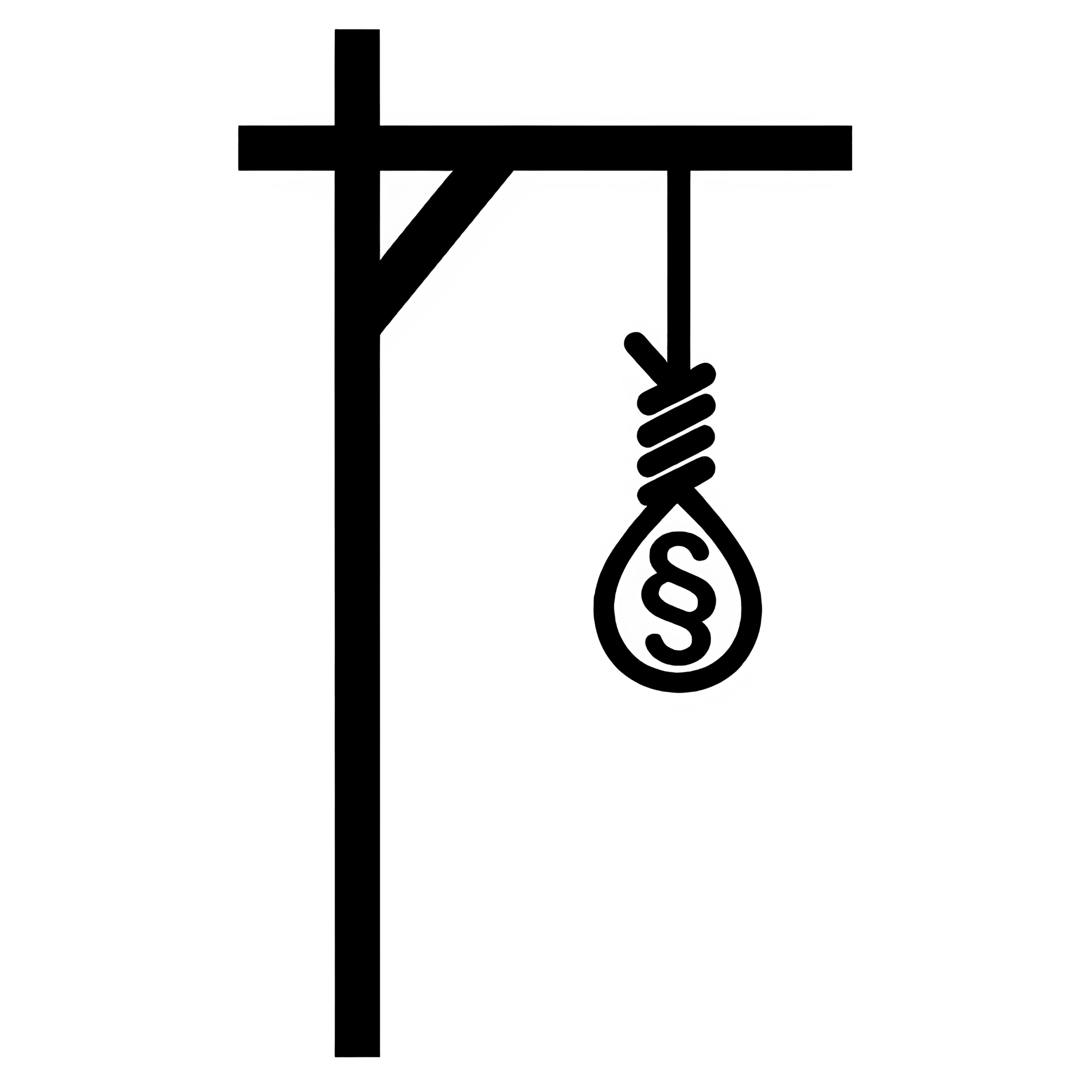

Politisch entscheidend ist die rhetorische Konstruktion der Freiwilligkeit. Nach außen: „Niemand wird gezwungen.“ Nach innen: verpflichtende Fragebögen, Pflichtmusterung und ein gesetzlich verankerter Mechanismus, der im Bedarfsfall aus Freiwilligen Pflichtdienste macht. Diese Semantik ist nicht zufällig, sondern funktional. Sie erzeugt Akzeptanz, indem sie den Anschein individueller Entscheidungsmöglichkeiten wahrt, während die juristische Architektur Zwang vorbereitet. Das WDModG verknüpft eine weiche Sprache mit harten Instrumenten. Der Staat sichert sich Zugriffsmöglichkeiten, ohne das Wort „Wehrpflicht“ offiziell aussprechen zu müssen. Es entsteht ein Zwischenraum, in dem Bürger glauben, sich frei entscheiden zu dürfen, tatsächlich aber in ein Verfahren geraten, dessen Ausgang sie nicht kontrollieren.

Die soziale Schieflage der neuen Wehrbereitschaft

Der neue Wehrdienst trifft nicht alle gleichermaßen. Schon frühere Modelle der Dienstpflicht zeigten, dass vor allem junge Männer aus ländlichen Regionen und einkommensschwachen Haushalten im Militär landeten, während privilegiertere Gruppen Wege fanden, sich zu entziehen. Die neu eingeführten Anreize – bessere Bezahlung, Ausbildungsversprechen, Karrierepfade – verschieben die Linie der Entscheidung noch weiter in Richtung sozialer Selektion. Wer wenig hat, hat mehr zu verlieren, wenn er sich verweigert – und mehr zu gewinnen, wenn er den Dienst akzeptiert. Der Staat präsentiert den Wehrdienst als Chance, tatsächlich jedoch wird er für manche zum Ausweg aus fehlenden Alternativen. Diese Dynamik ist kein Zufall, sondern Ausdruck struktureller Ungleichheit, die sich im militärischen System fortsetzt.

Die Militarisierung der Jugendphase

Der Zeitpunkt der Erfassung liegt gefährlich nah an Schule, Abschluss und Berufsorientierung. In einer Lebensphase, in der junge Menschen Unsicherheiten und Zukunftsdruck ausgesetzt sind, wird ein staatlich-militärisches Angebot institutionell aufgewertet und öffentlichkeitswirksam beworben. Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung berichten bereits von wachsender Nachfrage, doch das politisch gewünschte Signal ist ein anderes: Der Dienst an der Waffe soll wieder als normale Option erscheinen. Mit dem WDModG erhält diese Normalisierung eine gesetzliche Grundlage. Jugendproteste zeigen, dass viele das spüren: Die Erzählung der Freiwilligkeit überdeckt eine strategische Verschiebung hin zu einer Kultur, in der militärische Karrierewege präsenter, staatlich erwünschter und gesellschaftlich sichtbarer werden.

Die demokratische Spannungslinie

Mit dem neuen Wehrdienst verschiebt sich das Verhältnis von individueller Freiheit und staatlichem Zugriff. Das Gesetz schafft Möglichkeiten, die im Krisenfall weit über bisherige Strukturen hinausreichen: ein tauglichkeitsgeprüfter Datenpool, eine bedarfsabhängige Pflichtoption und ein Wiederaufleben körperbezogener Kontrolle durch Musterung. Formal bleibt die Kriegsdienstverweigerung bestehen, praktisch aber wird der Zugang zu ihr komplizierter, wenn Erfassung und Musterung wieder allgegenwärtig sind. Die sicherheitspolitische Lage wird zum zentralen Argument, doch demokratisch heikel ist die Fähigkeit des Staates, Zwangsinstrumente im Ausnahmefall nahezu nahtlos zu aktivieren. Was als Modernisierung präsentiert wird, ist eine Verschiebung der Machtbalance – weg von der Bürgerautonomie, hin zu einer staatlichen Verfügbarkeitslogik.

Verbesserungsvorschlag:

Eine realistische Alternative zum derzeitigen Modell muss zweierlei leisten: Sicherheitspolitik ernst nehmen und Grundrechte schützen. Zentrale Maßnahme wäre die klare Trennung zwischen Erfassung und Verpflichtung. Ein reformiertes System könnte ausschließlich auf freiwilliger Basis operieren, jedoch mit substanziellen zivilen und militärischen Angeboten, die junge Menschen auf Augenhöhe ansprechen: Ausbau eines attraktiven zivilen Dienstjahres in sozialen, ökologischen und technischen Bereichen; verbindliche Datenschutzgarantien, die den militärischen Zugriff auf sensible Daten strikt begrenzen; und ein transparentes Auswahlverfahren, das soziale Schieflagen verhindert. Zudem müsste die Kriegsdienstverweigerung strukturell gestärkt werden, etwa durch unabhängige Beratungsstellen und gesetzlich verankerte, unkomplizierte Verfahren. Entscheidend ist ein Paradigmenwechsel: nicht staatliche Abrufbarkeit als Leitmotiv, sondern die freiwillige Beteiligung an gesellschaftlicher Sicherheit – militärisch wie zivil. So entsteht ein System, das Verteidigungsfähigkeit gewährleistet, ohne die körperliche Selbstbestimmung der Bürger zu gefährden.

Schluss:

Der neue Wehrdienst wirkt wie ein harmloses Verwaltungsinstrument, doch seine innere Logik verschiebt die Grenze zwischen Staat und Individuum. Was heute als Ausnahme präsentiert wird, kann morgen zur Norm werden – besonders wenn Krisen als Dauerzustand politisch verwaltet werden. Die Gesellschaft sollte wachsam bleiben, denn rechtliche Spielräume, die einmal geschaffen sind, verschwinden selten wieder. Am Ende entscheidet nicht die Rhetorik der Freiwilligkeit, sondern die Struktur der Macht. Und diese Struktur hat sich mit dem WDModG spürbar verändert.

Rechtlicher Hinweis:

Dieser Beitrag verbindet Fakten mit journalistischer Analyse und satirischer Meinungsäußerung.

Alle Tatsachenangaben beruhen auf nachvollziehbaren, öffentlich zugänglichen Quellen;

die Einordnung und Bewertung stellt eine subjektive, politisch-satirische Analyse dar.

Die Inhalte dienen der Aufklärung, der Kritik und der politischen Bildung und sind im Rahmen von Art. 5 GG geschützt.

Systemkritik.org distanziert sich ausdrücklich von Diskriminierung, Extremismus, religiösem Fanatismus und jeglicher Form von Gewaltverherrlichung.