Einleitung:

Ein Ministerpräsident spricht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über Medien. Was wie ein gewöhnlicher politischer Kommentar beginnt, entwickelt sich zu einem Lehrstück über Macht, Sprache und demokratische Grenzziehung. Wenn Begriffe wie „Zensur“ und „Verbot“ im Kontext journalistischer Angebote fallen, entsteht kein rein semantischer Streit, sondern eine machtpolitische Situation. Nicht, weil sofort gehandelt wird, sondern weil Handlung denkbar gemacht wird. Ausgangspunkt dieses Beitrags ist der Auftritt des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten am 7. Januar 2026 in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“, dokumentiert durch die Berichterstattung von ZDFheute. Der folgende Text ist eine journalistische Analyse und politische Kommentierung. Er bewertet keine Personen moralisch, sondern untersucht Wirkungen exekutiver Sprache. Er stellt nicht Behauptungen auf, sondern analysiert dokumentierte Aussagen und deren demokratische Tragweite. Im Zentrum steht nicht ein einzelnes Medium, sondern die Frage, wie staatliche Macht Öffentlichkeit sprachlich berührt – und warum genau dort besondere Zurückhaltung geboten ist.

Hauptteil:

Exekutive Sprache als Vorstufe politischen Handelns

Sprache ist für die Exekutive kein neutrales Kommunikationsmittel, sondern ein Instrument politischer Rahmensetzung. Aussagen eines Ministerpräsidenten entfalten Wirkung, unabhängig davon, ob sie rechtlich verbindlich sind oder nicht. Sie markieren Denkoptionen, verschieben Erwartungshorizonte und signalisieren, was als politisch legitim erscheint. Wenn auf die Frage nach Regulierung, Zensur oder Verbot journalistischer Angebote mit Zustimmung reagiert wird, entsteht eine Vorstufe politischen Handelns. Auch ohne konkrete Maßnahme wirkt die Aussage strukturierend. Sie verändert den Diskursraum, in dem sich Medien, Verwaltung und Öffentlichkeit bewegen. Demokratietheoretisch relevant ist dabei nicht die spätere Relativierung, sondern der ursprüngliche Möglichkeitsraum, der eröffnet wurde. Exekutive Macht zeigt sich nicht nur im Tun, sondern im Andeuten von Handlungsmacht. Genau hier beginnt das Spannungsfeld zwischen legitimer Meinungsäußerung und problematischer Machtsignalisierung.

Medienkritik zwischen Legitimität und Autoritätsüberschuss

Medienkritik durch Politiker ist kein Tabu, sondern Bestandteil demokratischer Auseinandersetzung. Problematisch wird sie dort, wo Kritik nicht mehr als Teil öffentlicher Debatte erscheint, sondern durch die Autorität des Amtes überformt wird. Ein Regierungschef spricht nie nur als Individuum, sondern stets als Träger staatlicher Macht. Seine Bewertungen entfalten deshalb ein anderes Gewicht als die eines Kommentators oder Publizisten. Wenn journalistische Angebote pauschal delegitimiert werden, verlässt Kritik den argumentativen Raum und betritt den institutionellen. Das betrifft nicht nur das konkret kritisierte Medium, sondern sendet Signale an den gesamten Mediensektor. Die Grenze zwischen öffentlicher Meinungsäußerung und staatlicher Abwertung ist dabei nicht scharf gezogen, aber politisch hochsensibel. Demokratische Öffentlichkeit lebt davon, dass diese Grenze bewusst respektiert wird.

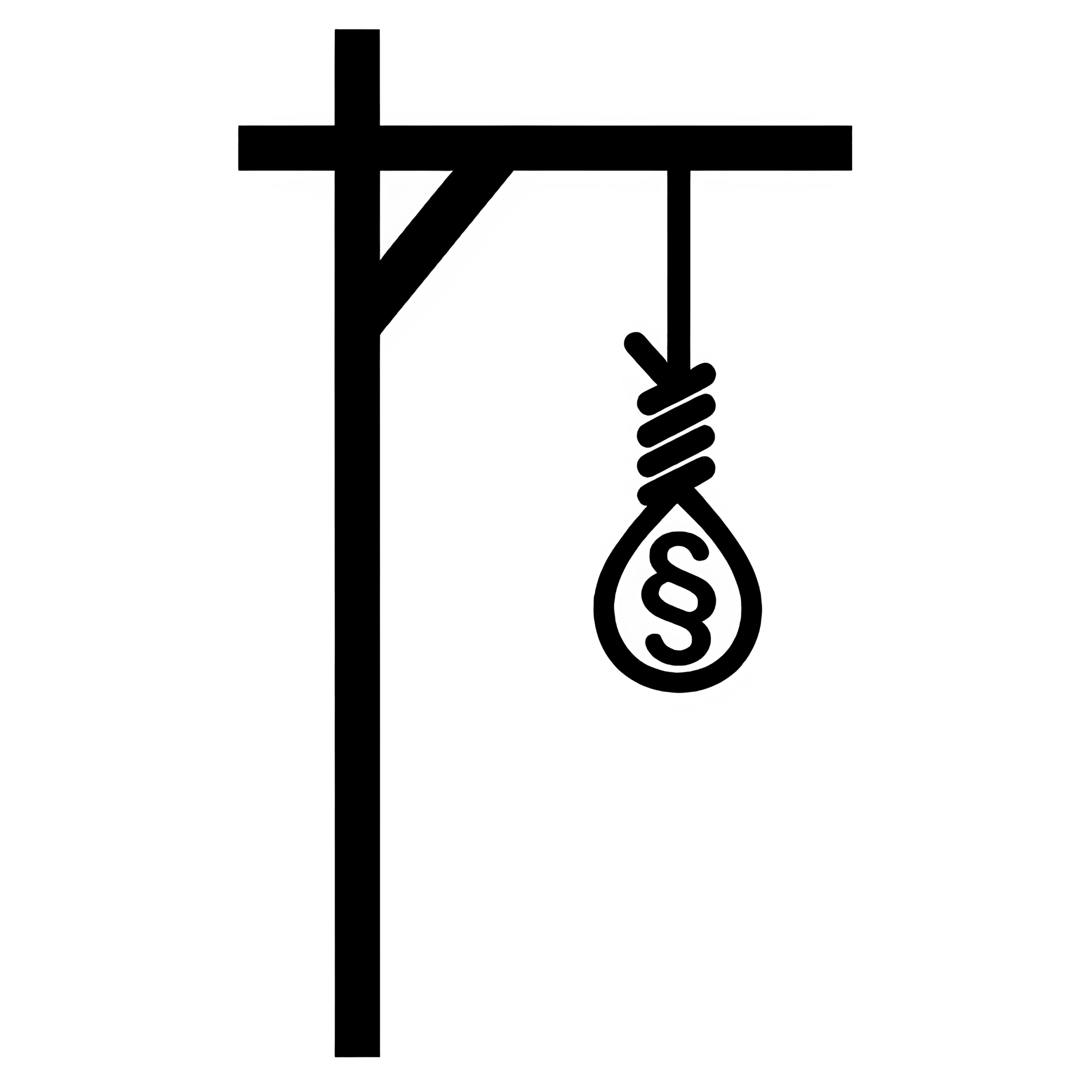

Die demokratische Brisanz von Zensur- und Verbotsbegriffen

Begriffe wie „Zensur“ und „Verbot“ besitzen im demokratischen Rechtsstaat eine besondere Schwere. Sie sind historisch belastet, rechtlich eindeutig negativ konnotiert und verfassungsrechtlich klar begrenzt. Ihre Verwendung durch Mitglieder der Exekutive ist daher nie folgenlos. Auch wenn sie hypothetisch oder reaktiv gebraucht werden, erzeugen sie Assoziationen staatlicher Kontrolle. Der demokratische Schaden entsteht nicht erst durch Umsetzung, sondern bereits durch Normalisierung solcher Denkfiguren. Wenn Zensur als denkbare Option erscheint, wird eine rote Linie zumindest berührt. Spätere Klarstellungen können diese Wirkung abschwächen, aber nicht vollständig neutralisieren. Politische Kommunikation wirkt zeitlich asymmetrisch: Der erste Frame prägt stärker als jede nachträgliche Präzisierung. Genau darin liegt die strukturelle Gefahr.

Staatsferne der Presse als funktionales Schutzprinzip

Die Staatsferne der Presse ist kein Privileg für Medien, sondern ein Schutzmechanismus für die Gesellschaft. Sie soll verhindern, dass politische Macht die Bedingungen öffentlicher Wahrnehmung bestimmt. Staatliche Akteure dürfen kritisieren, aber sie dürfen nicht definieren, was legitimer Journalismus ist. Sobald Regierungsmitglieder beginnen, zwischen „echtem Journalismus“ und anderen Formen öffentlicher Kommunikation zu unterscheiden, entsteht ein Definitionsanspruch. Dieser Anspruch muss nicht formalisiert werden, um wirksam zu sein. Er erzeugt Unsicherheit, insbesondere bei kleineren oder unbequemen Medien. Die Grenze zwischen Kritik und Einschüchterung ist hier fließend. Demokratische Stabilität erfordert, dass diese Grenze nicht ausgetestet, sondern bewusst eingehalten wird.

Relativierung im Nachgang und ihre begrenzte Wirkung

Nachträgliche Einordnungen und Klarstellungen sind politisch verständlich, ändern jedoch nichts am dokumentierten Ausgangspunkt. Relevant ist nicht nur, was gemeint war, sondern was gesagt wurde und wie es verstanden werden konnte. Relativierungen verschieben die Debatte häufig von strukturellen Fragen auf persönliche Rechtfertigungen. Dadurch wird der eigentliche Kern verdeckt: die Machtwirkung exekutiver Sprache. Politischer Schaden entsteht nicht nur durch falsche Absichten, sondern durch unbedachte Grenzberührungen. Gerade in sensiblen Bereichen wie Pressefreiheit ist kommunikative Präzision keine Stilfrage, sondern eine demokratische Pflicht. Wer Macht ausübt, trägt Verantwortung für jede öffentliche Setzung.

Normbildende Effekte auf Verwaltung und Öffentlichkeit

Aussagen von Regierungschefs wirken normbildend über den konkreten Anlass hinaus. Verwaltungen, Behörden und nachgeordnete Akteure orientieren sich an politischen Signalen, auch ohne formale Weisung. Gleichzeitig prägen solche Aussagen die öffentliche Wahrnehmung von Medien insgesamt. Journalismus erscheint nicht mehr primär als Kontrollinstanz, sondern als potenzielles Problemfeld staatlicher Ordnungspolitik. Diese Verschiebung wirkt langfristig erosiv auf Vertrauen und pluralistische Debattenkultur. Demokratien sind darauf angewiesen, dass Kritik an Medien nicht in Kontrollfantasien übergeht. Die Grenze verläuft nicht im Gesetzestext, sondern im politischen Alltag.

Der Fall als strukturelles Warnsignal

Der Fall ist größer als die handelnde Person. Er verweist auf ein strukturelles Spannungsfeld moderner Demokratien: den Wunsch der Exekutive, unübersichtliche Öffentlichkeiten zu ordnen. Digitale Medien, Polarisierung und Desinformation erhöhen den Druck. Doch gerade in solchen Situationen entscheidet sich die Qualität eines Rechtsstaates. Nicht daran, ob Kritik geäußert wird, sondern daran, ob Macht ihre eigenen Grenzen kennt. Der eigentliche Präzedenzfall liegt nicht im Gesagten allein, sondern in der Bereitschaft, demokratische Schutzlinien sprachlich zu testen. Genau hier beginnt politische Verantwortung.

Verbesserungsvorschlag:

Erforderlich ist eine institutionelle Selbstbindung exekutiver Kommunikation im Umgang mit Medien. Klare Leitlinien für Amtsträger könnten helfen, zwischen legitimer Kritik und problematischer Machtsignalisierung zu unterscheiden. Dazu gehört eine bewusste Sprachsensibilität für verfassungsrechtlich belastete Begriffe sowie eine systematische Schulung politischer Kommunikation. Öffentlich-rechtliche Medien sollten in solchen Situationen konsequent einordnend wirken und problematische Begrifflichkeiten sofort kontextualisieren. Nicht beschwichtigend, sondern aufklärend. Transparente Kommunikation, klare Rollentrennung und institutionelle Selbstkontrolle stärken langfristig das Vertrauen in demokratische Öffentlichkeit. Pressefreiheit ist kein Selbstläufer, sondern Ergebnis bewusster politischer Praxis.

Schluss:

Der Fall Günther ist kein Randereignis, sondern ein Symptom. Demokratien erodieren selten durch offene Verbote, sondern durch schleichende sprachliche Grenzverschiebungen. Wenn exekutive Macht beginnt, Öffentlichkeit begrifflich zu ordnen, wird Freiheit zur Verhandlungssache. Pressefreiheit existiert nicht, weil sie im Gesetz steht, sondern weil politische Macht gelernt hat, sich sprachlich zu begrenzen.

Rechtlicher Hinweis:

Dieser Beitrag verbindet Fakten mit journalistischer Analyse und satirischer Meinungsäußerung. Alle Tatsachenangaben beruhen auf nachvollziehbaren, öffentlich zugänglichen Quellen; die Einordnung und Bewertung stellt eine subjektive, politisch-satirische Analyse dar. Die Inhalte dienen der Aufklärung, der Kritik und der politischen Bildung und sind im Rahmen von Art. 5 GG geschützt.

Systemkritik.org distanziert sich ausdrücklich von Diskriminierung, Extremismus, religiösem Fanatismus und jeglicher Form von Gewaltverherrlichung.